Los santos bebedores

Vapores de Ítaca (2023) es el más reciente libro de poesía de Erick Aguirre Aragón (Managua, 1961). Es un extenso poema dividido en cinco partes; testimonio íntimo, confesional, de un viaje permanente por los sitios, las voces y los ámbitos que nos condenan a huir y al mismo tiempo a añorar el propio origen: las ciudades, las rutas o lugares que constantemente nos persiguen. Aquí reproducimos la parte II, “Los santos bebedores”.

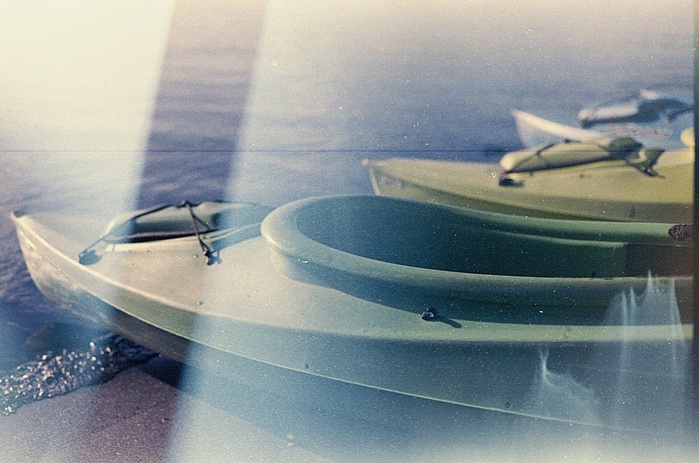

Zarpar, fotografía de Gustavo Briceño Casanova

LOS SANTOS BEBEDORES

Gebe Gott un sallen, uns Trinkern,

einen so leichten und schönen Tod.

(Dios nos conceda a los bebedores

una muerte fácil y hermosa.)

Joseph Roth

1

La fraternidad del alcohólico

es de las más tiernas que he visto.

Se sienta desgarbado y solo,

de piernas cruzadas,

fumando junto a su botella,

y como Mario allá en su mesa

se dedica a ser amable con todos.

Sonríe, brinda generosos consejos

y siempre está pendiente

de las conversaciones vecinas,

entrometiéndose con una sonrisa

que nos deja siempre desarmados,

diciendo ingeniosas locuras

y agradables ocurrencias,

atento a que todos a su alrededor

se sientan cómodos y gocen como él

de la agradable atmósfera

y de la suave música que lo inunda todo

y flota con mansedumbre

sobre el lugar que más ama en el mundo.

En otro tiempo estaba

–dice– demasiado despierto

como para dejarse morir

o demasiado vivo

como para dejarse matar.

Lo he visto a veces

muy temprano,

buscando un taxi

o esperando el autobús,

caminando con cierta elegancia

(el rostro acicalado, desvaído

como sus ropas viejas

siempre muy bien planchadas;

envuelto en el fragante vapor

de colonia barata)

hacia el pobre trabajo que busca

o conserva, para no dejarse morir.

A veces también vende chucherías,

negocia vídeos piratas

o teléfonos móviles de marcas conocidas

y orígenes oscuros; conversa aquí

con rufianes, oficinistas, maestros,

vendedores que trafican el cuerpo,

la mente y el alma para no dejarse morir.

Cuando transcurre el día

y el sol se apiada

de tantas almas en pena,

vuelve a ser el borracho nocturno,

risueño, que repite discursos

y hace el recuento de tantos

proyectos de toda una vida.

Alguien más joven lo escucha,

desconfiando del rictus engañoso

con que contempla el trago

(como recordando algo profundo e importante)

antes de engullirlo y sonreír otra vez

como una burla ante la vida.

Dice que es afortunado

porque ha visto la guerra,

porque ha sido testigo

de la crueldad de la Historia,

y sonríe de nuevo al recordarlo,

escancia un trago más

(“el del estribo”)

y contemplando el fondo cristalino

comenta, un poco más triste,

que el sol aún se levanta

cuando el día ya es muy viejo para él.

No sé por qué me recuerda

a Manolo, triste como un policía

de esos que florecen en las esquinas,

con un frío glacial en el estómago

y una gran nostalgia en las pupilas.

No conoció a Manolo, pero ha sido alegre

y tímido como él; mal conversador,

casi siempre distante y levemente

bromista. Como a él le ha gustado

asolearse caminando por las calles de Managua,

donde los amigos lo saludan con cariño

y él también los saluda de lejos,

alzando la mano y haciendo alguna burla

para no tener que hablar. De él o de su padre

aprendió algunas manías que lo acompañarán

en la muerte: la afición por el box

y las historias de guerra; sobre todo su nostalgia

por las imprentas y los ambientes de periódico.

Como él también fue enlistado y marchó

solo, entre compañeros de coplas canallas,

como un tornillo fuera de mecanismo,

y él también los trató con desapego,

evitando siempre cualquier intimidad.

Como él ha peregrinado por diarios,

semanarios y revistas. Ha pasado su vida

garabateando páginas, publicando artículos

y escribiendo libros que todo el mundo lee

pero casi nadie compra, y le ha gustado siempre

conversar con sus amigos bajo la sombra

de un árbol, en bares abiertos de barrios

precarios, como sus áridos bolsillos.

Un viento de soledad, abandono y esquivez

viajaba siempre con Manolo. Dice Mario

que ese mismo viento precedía sus cosas

y era como el contraste de su involuntario

carisma. Lo dice a grandes voces

para que lo escuchen todos, sentado siempre ahí,

de piernas cruzadas, desgarbado y solo,

fumando junto a su botella, repitiendo

que Manolo floreció entre los demás

como un policía en las esquinas, con el alma

en la mano y la esperanza en los labios,

silbando como un lustrador en medio de calles

inexpresivas, viviendo como un náufrago su vida.

Pero no siempre todos esos

que se agitan en sus charlas

y se distraen en las mesas

le ponen suficiente atención.

Por eso alza la voz y finge

sólo hablar con ese

que se ha acercado a venderle

algo para no dejarse morir.

A ese otro también lo he visto,

al que le vendió un bolígrafo

y luego se alejó renqueando,

dejándolo otra vez ahí

de piernas cruzadas, desgarbado

y solo, fumando junto a su botella,

haciendo anotaciones con un gesto

solemne de infinita gravedad.

Lo he visto en la parada

del mercado, subiendo al autobús.

Se apoya de pie sobre un asiento,

recoge con esfuerzo

el ruedo carcomido del pantalón

y muestra a todos las señales

que la guerra dejó en su pierna.

¿Será de esos charlatanes

que vociferan en público?

Tiene quizás también mi edad

y seguro alguna vez nos vimos,

o estuvimos cerca, en el límite

acechado por la muerte.

Sé que conoció el fulgor

y el desastre de un tiempo

en que fuimos todo y nada.

Una generación perdida

que, como decía mi padre,

ayudó a ganarlo todo

y desde entonces

comenzó a perderlo todo.

Vende pequeños cuadernos

para colorear, rosados lapiceros

de niñas con una cuerda

para colgar del cuello,

y bolígrafos con una pequeña

linterna capaz de iluminar

los más largos caminos.

Recorre el pasillo del bus

y a veces se detiene

un momento cerca de mí.

Veo el sudor en su rostro,

el torpe movimiento

de su pierna inútil

y pienso: igual que yo,

no sé por qué aún no ha muerto.

De noche, en El Crucero,

contemplo con asombro

el bello cielo estrellado,

tan cerca de mis ojos,

casi al alcance de mis manos,

y recuerdo al hombre

abandonando el autobús.

En la oscuridad del jardín

hurgo de pronto mi bolsillo

y encuentro el bolígrafo;

se lo he comprado escéptico,

recuerdo, y entonces

me doy cuenta que es cierto:

la luz de su pequeña linterna

es capaz de iluminar un trecho

de casi ocho metros. Pero

esa línea de luz –me digo

con tristeza– es la misma

que sigue alumbrando

el camino de tinieblas

por el que aún andamos.

2

Digo que los vi esperando

el bus en las mañanas,

acicalados y frescos

en busca de pobres trabajos

o tratando de conservarlos

para al final del día

terminar escanciando

sus pobres recuerdos

y su incomprendida sapiencia.

También los he visto morir,

alcohólicos y desesperados,

arrastrándose entre la mugre,

y me pregunto cuándo acabará

la agonía de esta generación

que lo dio todo por nada;

por esta nada

que nos quedó como herencia.

Los he visto subiendo alegres

al autobús. En el mercado

amanecieron habitando una esquina

donde acumularon vituallas

para la siguiente jornada,

y así cada vez

hasta que una mañana descubren

que uno de ellos no despierta.

Mi pofi, mi carnal, mi pipe,

dicen en llantos cuando el morbo

de los reporteros

pregunta quién era el occiso;

porque siempre están cuidando

uno del otro, porque se quieren,

se animan, se abrazan.

A veces uno de ellos

logra sostener por días

la abstinencia, hasta

que otra vez reanuda el ciclo,

la infame carrera

en pos de nada. Esos días

amanecen más temprano

y los veo subir al bus

entonando por lo bajo

tal vez la última estrofa

de su canto moribundo.

3

Ahora estoy aquí, como

siempre: rodeado de muertos

que me miran impacientes;

Caronte sin remos

ayudando a mis amigos a morir

y recordando con ellos

a los que antes murieron: zapateros

sin hilo que se sientan a conversar,

a contemplar con pena los agujeros

de sus propios zapatos.

He ayudado a esos muertos a morir,

a preservar el puesto de su muerte,

a conseguir una pensión para su espíritu,

a impedir la injusticia de su destierro.

He sido obligado a anunciarles

su despido, el preaviso de su heroísmo,

la inútil censura de su larga inmolación.

Heme aquí ahora con muertos que se van

y amigos que no llegan, con fiebre

y con insomnio; reducido a lo simple

que soy. Y así quiero yacer ya muerto

(mi cuerpo descompuesto o mis cenizas

bajo tierra): esquina este de mi casa,

junto a dos bancas donde quepan varios

y en una piedra esté grabado

el largo nombre de mi hermano.

Que broten allí el canto y la charla,

que corra suave la brisa

en días luminosos y claros,

que sobre las cabezas

de todos descienda

el mágico resplandor de las noches

bendecidas por la luna,

que jueguen cerca los niños

y descansen allí los viejos,

que nadie altere su paz,

sus tristezas y alegrías,

porque en esa esquina yaceré

como he vivido: con las manos

vacías y manchadas de sangre,

como los hijos del fulgor

después del desastre: abrazándolo

todo y reteniendo nada.

4

Escucho ya esas canciones

que un día habré de cantar,

y con la misma mano

que empuñó esa cerveza

tomo el bolígrafo

y recuerdo... Trato de escribir

pero no hay ninguna ruta,

no hay derroteros que me lleven

a encontrar el poema

que me concilie con las manos

de las que habla esa canción;

las mismas que empuñaron bombas

y fusiles y hoy se aferran al bolígrafo

para no repetir la historia.

Entonces yo era muy joven

y regresaba tarde en las noches,

exhausto y triste pero siempre

con un leve rescoldo de luz

que me infundía alientos nuevos

para después levantarme

y sentir de nuevo que vivía.

Buscaba el refugio de lo inseguro

y a diario emprendía una huida,

una fuga frenética; anhelante

carrera en pos de algo

que me alejara de viejos caminos.

Tratando siempre

de elegir lo nuevo,

un día sin saberlo

yo mismo me hice viejo,

y mi búsqueda

y mi inseguro refugio

se volvieron hábito,

repetición aburrida

del necio y empeñoso

destino que me persigue.

Ese destino me llevó

a compartir suerte

con los olvidados.

Hoy ha pasado el tiempo

y todo es igual ante mis ojos,

y aún sigo intentando

compartir con ellos

los jirones de mi suerte.

Los veo correr muy temprano

hacia trabajos mal pagados,

trabajosos y frescos,

subiendo y bajando

de los mugrosos autobuses

en la negra ciudad

donde habitan, resignados

a su irrestañable inmundicia.

Vigilan empresas y venden

el sueño a mezquinos propietarios,

cuidan autos de lujo,

residencias y predios mal habidos;

despachan cargamentos,

atienden esmerados a los clientes,

corren en veloces motocicletas

repartiendo el correo, recibos y facturas,

llevando a esas casas dudosas

("en menos de quince minutos

o devolvemos su dinero")

el wok, el sushi o la pizza.

Gritan, gesticulan y entonan

alegres pregones que se pierden

como su voz prodigiosa

en la vuelta de cualquier esquina.

Algunos roban, estafan,

se dopan o se prostituyen

y piden dinero en las calles

donde el tráfico insólito

de esta ciudad potrero

amenaza con ahogarnos a todos.

Pero ahí, entre los desventurados

y los cojos –¡aleluya!–,

estará siempre mi puesto.